草彅剛の女装姿が話題となった後、映画本編の内容が評価されジワジワと興行収入を伸ばした一本

全体を包む独特の温い絶望感が最高の余韻を残す、そんな映画だ。

あらすじ

故郷を離れ、新宿のショーパブのステージに立ち、ひたむきに生きるトランスジェンダー凪沙。

ある日、養育費を目当てに、育児放棄にあっていた少女・一果を預かることに。

常に片隅に追いやられてきた凪沙と、孤独の中で生きてきた一果。 理解しあえるはずもない二人が出会った時、かつてなかった感情が芽生え始める。

50年後には無くなるかもしれない物語

各種メディアでの露出によって年々知名度や理解が進むLGBT、とりわけ今作はそんな人々を取り巻く社会の暗部を描いている。

作中、主人公・凪沙に目を向ける人々は奇異なもの・異質なものを見る目をしている。

これだけLGBTという名称が浸透した現代であっても、無意識下にあるモノは早々変わることはなく、その意識が凪沙を苦しめることになる。

こうしたLGBTを取り巻く物語の類型はたびたび目にするようになり、話題になるにつけ世間の認識もセクシャルマイノリティに対して寄り添う動きへと繋がっていく。

ひょっとしたらこうした物語の類型は50年後には消滅しているのではないだろうか、そうであって欲しい、この作品を見て強く思う。

主演陣の演技力

主役の凪沙演じる草彅剛は、普段のどこか抜けた雰囲気を一切感じさせない。常に闇を抱えたトランスジェンダーの男性を熱演している。

- 女性ホルモンを投与することで不安定になる精神状態と、自身や社会に対するやり場の無い怒りを吐露するシーン

- 就職したことで長い髪を切った後、一果を見つめるシーン

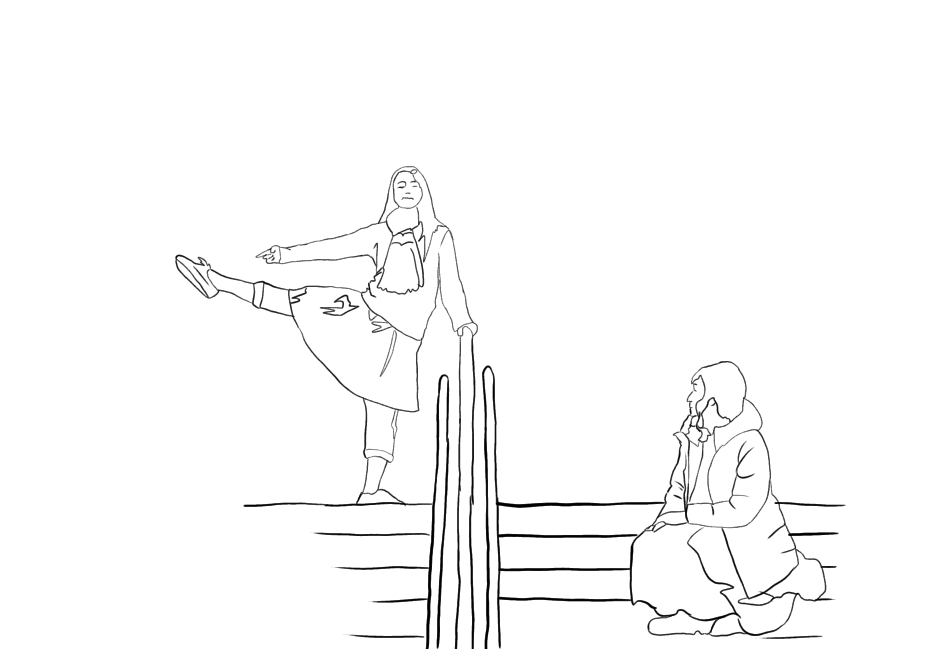

- 海岸で1人踊る一果を見て涙を流すシーン

上記のシーンは時に鼻水も流しながら体当たりの演技を見せる役者・草彅剛の真髄を見ることができる。

また今作が女優デビューにもかかわらず、バレエの才能と独特な存在感で主演に大抜擢された服部樹咲もすごい!もちろん演技としては荒削りな部分も多く、作中ではあんまり芯の入っていない叫び声なんかも披露している。

そして決して売れ線の正統派女優という顔立ちでもない、しかしそれを補ってあまり有る存在感、彼女が無表情でポツンと立っているだけで画面に深みが出てしまう。気だるい雰囲気と底知れない何かを秘めた佇まいは、どこか染谷将太を彷彿とさせるのだ。

主演を喰う勢いの脇役

主演の素晴らしい演技に感化されてか、一果のバレエスクールでできた友人・桑田りん演じる上野鈴華の演技も素晴らしい。

金持ちの娘という陽の部分と、親の所有物のような扱いを脱せない陰の部分を併せ持った少女を表情で演じ切っている。特に病院での涙を堪える表情は自然体そのものであるし、一果のバレエとリンクした屋上のシーンは思い返しても総毛立つ出来だ。

丁寧さと余韻

今作は凪沙と一果の関係性を中心に非常に丁寧に物語が展開していく、どれぐらい丁寧かというと開始から30分ぐらい凪沙と一果は会話を交わさない。4分の1の時間を起承転結の起に注ぎ込んでいるのだ!

長すぎる!

丁寧な分、凪沙が母としての自覚に目覚めていく様、その母性に解かれるように態度を軟化させていく一果を、視聴者はいつの間にか当事者のような目線で見ていることに気づく。

そして存分に感情移入した分、後半のシーンはゲンナリするほどキツく、目を逸らしたくなること請け合い。もう本当にマスクが涙と鼻水でぐちゃぐちゃになる。

しかしそれを乗り越えた先、エンドロール終了後のワンカットを見た後の余韻は、映画を通じて流した涙の分味わい深い。

考察

さてここからは考察をしていきたい、ネタバレとなるので未視聴の方は是非本編をご覧になってから見て頂きたい。

一果には客席がどう写っていたのか

物語後半、一果がバレエの発表会に臨む中、怪我でバレエを断念し唯一の自己表現とアイデンティを失ったりんは両親の友人の披露宴で一果が踊る演目を1人踊り、そのままビルから飛び降りてしまう。

時を同じくして一果が2回目の演目である白鳥の湖を踊ろうとするが、客席に目が釘付けになってしまう。そこは空席だったにもかかわらず確かにりんの姿があった、一果の目には客席がどう写っていただろうか?

一果にはりんが見えていた

客席にりんが見えた一果は、一瞬でりんが自殺したことを悟った。

孤独であった自分に愛情とバレエを教えてくれた存在を失ったことを同時に理解した一果は、舞台上で1人打ちひしがれ動けなくなってしまう。

実の母が目に入ったかは定かではないが、どうしようもなくなってしまった彼女の口から出たのは凪沙の名ではなく「お母さん」であった。

一果はりんが見えていなかった

これは一果と母との切っては切れない腐れ縁にも似たものが、自然と一果の目線を母に集めてしまったことが原因でもあるし、絶命したりんが一果の演技の邪魔はしまいと一果には見えないように会場入りしていたからではないかと思う。

本来いないはずの友人が急に目の前に現れたらノイズになってしまうだろう、というりんの最後の気遣いが感じられるシーンにもとることができる。

ミッドナイトスワンとは

タイトルにもなっている“ミッドナイトスワン”であるが、作中も公園にいる謎の老人に凪沙と一果が声をかけられるシーンで「夜が明けると白鳥に戻ってしまう」という言葉をかけられている。

一体ミッドナイトスワンとはどういう意味なのだろうか?

ミッドナイトスワンには、ショーパブで夜な夜な踊る凪沙と深夜にバレエを練習する一果を、バレエの有名演目・白鳥の湖に掛けているのだろうが、もう一つ意味がある気がする。

白鳥とは北半球の寒さの厳しい地方から厳冬期に比較的暖かい北海道にやってくる渡鳥だ。そして深夜は1日のうち数時間しかない。

ここから考察されるのは、ミッドナイトスワンとは一果そのものを暗喩する言葉であるということだ。

白鳥(=一果)は寒く厳しい土地(=実母との愛のなかった生活)から比較的暖かい土地(=愛情を育んだ凪沙)へと深夜(=非常に短い時間)の間だけ渡って、また帰ってゆく。

そんな意味が込められているのではないだろうか。

総評

全体的に陰鬱な作品ではあるが、印象的なシーンが多い一本。主人公2人の心の距離の変化を丁寧に描くため、物語への没入感が深く、それゆえに目を逸らしたくなるような展開が続くが、その分余韻は2020年公開の映画でもトップレベル。

ミッドナイトスワンという題名の通り、深夜に見て、濃いホットコーヒーを余韻に浸りながら飲むのがおすすめの楽しみ方だ。

にほんブログ村

コメント